高齢者の転倒・骨折は寝たきりの原因とも言われています。

高齢者の骨は若い人と比べてもろくなっており、

わずかな外力で骨折しやすくなります。また治りが遅いのも特徴です。

※主な骨の種類と骨折が治癒するまでの期間※

指骨(しこつ):指の骨です→2週間

肋骨(ろっこつ)→3週間

鎖骨(さこつ)→4週間

前腕骨(ぜんわんこつ):肘から手首までの骨です→5週間

上腕骨体部(じょうわんこつたいぶ):二の腕の骨です→6週間

上腕骨頚部(じょうわんこつけいぶ):二の腕の骨の付け根です→7週間

大腿骨体部(だいたいこつたいぶ):太ももの骨です→8週間

脛骨(けいこつ):すねの骨です→8週間

大腿骨頚部(だいたいこつけいぶ):太ももの骨の付け根です→12週間

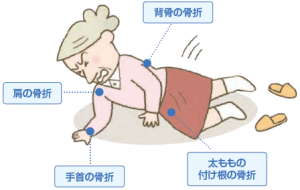

※高齢者に多い骨折箇所※

高齢者は転倒によってわずかな外力で骨折を起こしやすい場所があります。骨折した部分の転移(ズレ)や粉砕が少なくない通所の骨折であれば手術を受けることによって多くは体重を支えるだけの強度を得ることができます。

※足の付け根の骨折 (大腿骨頸部骨折)※

主に横方向への転倒や尻もちをつくことによって受傷します。

※手首の骨折 (橈骨遠位端骨折)※

転んだときに手をつくことによって受傷します。前方向への転倒が多いです。

骨折部分のズレや粉砕程度などを評価して、金属のプレートやピンで

固定する保存療法かを決めます。

※肩の骨折 (上腕骨折近端骨折)※

転倒して直接肩を打った時や、肘や手をついたときに骨折し、中には脱臼も合併することもあります。

他の骨折同様、骨折部のズレ等を考慮して、手術療法か保存療法か評価します。

※腰の骨折 (腰椎圧迫骨折)※

主に尻もちをついたときに腰の骨が圧迫されて起こります。

程度には差があり、ひどい場合は痛みのために動きがとれないこともありますが、中には痛みがそれほど強くなく、本人は気付かずそのまま生活し、徐々に背骨が曲がって変形が進むこともあります。

※痛みに対する治療※

痛みは骨折の大きな症状のひとつであり、しっかりコントロールする必要があります。

痛みの強い炎症期にはアイシング(氷で冷やすこと)と鎮痛剤で

痛みをやわらげます。

痛みはストレスであり、ドーパミンという脳内物質が減って意欲が低下することがわかっています。

痛い時はがまんせずに医師や看護師に伝えましょう。

痛みを伝えるときは、ズキズキ、ジンジン、キリキリなどの擬態音を使ったり、

10段階でいくつとあらわしてみたり、できるだけ具体的に表現しましょう。

骨折をしてベッドでの過ごす時間が増えると足の筋力だけではなく

全身の筋肉低下、心身の機能低下を招くことになります。

普段の生活環境や転倒防止の運動など心がけ、転ばないよう気をつけましょう。